政府の地震調査委員会は、南西諸島周辺などでの海溝型地震に関する長期評価を公表。

沖縄トラフのほか、南西諸島海溝でもマグニチュード8(M8)を超える巨大地震が起きる可能性があると指摘。

- 大地震・防災情報

- 南海トラフ巨大地震《危ない県 安全な県》

- 南海トラフ地震の前兆《予知と地震学》

- 沖縄トラフ:M8クラス巨大地震

- 熊本地震:今後発生する大地震の専門家予測

- 【九州地域】地震予測地図《防災と対策》

- 大地震の備え:非常食・必需品

- 【地震防災】地震対策《災害非常食・防災グッズ》

- 【地震防災】避難必需品ガイド《非常持出し袋》

- 【地震防災】長期保存食(ロングライフ食品)

| De’Longhi | デロンギ : 全自動コーヒーマシン |

|---|---|

| |

琉球地域の巨大地震

琉球海溝 巨大地震

『琉球海溝』は、南西諸島の東方の海底に連なっており、フィリピン海プレート西縁に位置する海溝。南西諸島海溝とも呼ばれる。

琉球海溝の北部からは南海トラフ

琉球海溝の長さは約1350km、幅は約60km、最深部は沖縄島南東沖7,507mで、奄美大島および宮古島東方の海底の高まりで三つの部分に分けられており、中央部の海溝地形が最も明らかである。

琉球海溝付近のプレートはユーラシアプレートに沈み込む構造となっている。

また、駿河湾の湾口から九州東方にかけて琉球海溝の北東端につながる海溝よりも浅いトラフがある。このトラフが『南海トラフ』と呼ばれている。

琉球海溝の地震記録

琉球海溝で過去に発生した大規模地震の記録については、専門家による解明が行われているものの、当該地域では有史時代に入るのが12〜13世紀頃からと歴史が浅いため、歴史文献が少ない。

記録が残るのは、八重山地震など大津波が発生した歴史的な地震がある。この地震の震源は石垣島の南東沖約40kmと推定されているが、実際に大津波を発生させた地震が起きたのか確証はない。

また、20世紀以降では喜界島地震(Mw8.1)などが起きている。

琉球海溝:M9クラス巨大地震

近年、周期的な大規模地震が近づいていると多くの人に認知されてきている『南海トラフ地震』ですが、琉球海溝でも数千年に一度、推定M9クラスの超巨大地震が発生する可能性があると、専門家から指摘されている。

固体地球惑星物理学の中村衛氏によると、海底地殻変動の観測データから推測すると、沖縄本島から北西方向へ年間7cm移動があり、固着域は幅約30 – 50kmでプレート間カップリング領域が形成されている。

プレート固着領域に関する最大の警戒すべき点は、南海トラフの地震と連動する可能性があることだ。

2011年 東日本大震災をきっかけに、沖縄県が独自に見直しを進めた地震被害想定調査では、琉球海溝で最大規模となる3連動型地震(沖縄本島南東沖地震3連動)が起きたばあい、M9クラスの巨大地震が発生する可能性を示している。

近年の琉球海溝沿い調査

2018年の琉球大学・名古屋大学 研究チームによる沖縄本島南東沖の琉球海溝沿いの調査では、少なくても長さ130km、幅20 – 30kmに及ぶプレートの固着域があることが判明。

このことから、琉球海溝沿いの地域(沖縄を含む南西諸島)においても、南海トラフ沿いの地域などと同様に、巨大地震や大規模津波が繰り返し起こる可能性のあると指摘されている。

| 文明堂 | V! カステラ(スポーツカステラ) |

|---|---|

| |

沖縄でM9巨大地震の可能性

巨大地震の発生確率が明確に

与那国島周辺では今後30年以内にM7級の地震が起きる確率は『90%以上』と評価。また、沖縄本島に近い南西諸島北西沖でも同規模の地震が『60%程度』の確率で発生するとしている。

この長期評価の算定には、過去の地震の記録や、ある事象が発生する確率を示す数式などを用いて発生率を試算している。

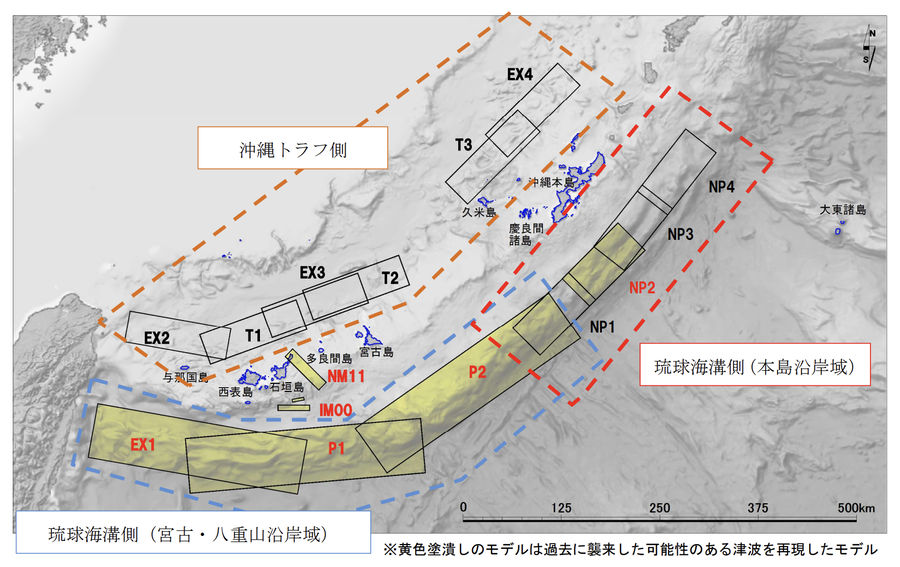

琉球地域で想定される巨大地震

| 想定地震 | 名称 | Mw(※1) |

|---|---|---|

| EX1 | 八重山諸島南西沖地震 | 8.7 |

| P1 | 八重山諸島南方沖地震(※2) | 8.8 |

| P2 | 八重山諸島南東沖地震 | 8.8 |

| EX2 | 与那国島北方沖地震 | 8.1 |

| T1 | 石垣島北方沖地震 | 8.1 |

| EX3 | 多良間島北方沖地震 | 8.1 |

| T2 | 宮古島北方沖地震 | 8.1 |

| T3 | 久米島北方沖地震 | 8.1 |

| EX4 | 沖縄本島北西沖地震 | 8.1 |

| 3連動 EX1,P1,P2 |

八重山諸島南方沖地震 | 9.0 |

| IM00 | 石垣島南方沖地震(※2) | 7.8 |

| NM11 | 石垣島東方沖地震(※2) | 8.0 |

| NP1 | 沖縄本島南方沖 | 8.2 |

| NP2 | 沖縄本島南東沖(※4) | 8.2 |

| NP3 | 沖縄本島東方沖 | 8.2 |

| NP4 | 沖縄本島北東沖 | 8.2 |

- ※1:Mwはモーメントマグニチュードを示す。

- ※2:1771年八重山地震津波の再現モデル

- ※3:地滑り再現のパラメータなのでMw表示は不可。

- ※4:1791年の地震の再現モデル。

なお、与那国をふくむ南西諸島周辺でM8程度の巨大地震が起きる可能性も試算したが、データが乏しいため『不明』としている。

ただ、1771年に八重山諸島で最大約30メートルの津波があった『明和の大津波(八重山津波)』も評価対象に加えたが「津波の記録はあるが主因は明らかでないため、地震活動として評価することが困難」と結論付けた。

今後の地震長期評価の課題

委員会は今後の課題について「海底の堆積物や隆起の痕跡など過去の大地震のデータ収集により、地震の解明を進めていくことが重要」と強調。

南海トラフと南西諸島周辺の海溝が連動する超巨大地震などに関する科学的知見は『不十分』とした上で「新たな知見やデータの収集・整理をはかり、評価が可能となれば実施する」との方針をしめしている。

第2版では初版と同様、巨大地震が想定されている南海トラフに隣接する日向灘周辺の地震活動も評価している。

| もち吉 | せんべい・おかき・米菓子 : メーカー公式ストア |

|---|---|

| |

琉球地域 巨大津波の高さ

沖縄県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される津波断層モデルとして、南西諸島海溝(琉球海溝)で8つの断層を、沖縄トラフ及び宮古・八重山島嶼間で8つの断層を設定している。

なお、これらの断層により来襲が想定される津波高は、内閣府『南海トラフの巨大地震モデル検討会』による南海トラフの巨大地震モデルや1960年チリ津波による津波高を上回っています。

沖縄大規模地震 津波水位と到達時間

沖縄地域(沖縄本島と周辺諸島)を対象とした津波(最大クラス)被害予測として、大規模地震発生時に来週する津波の水位と到達時間を掲載。

津波シミュレートには、過去に発生した地震・津波情報による津波痕跡データベース(東北大学、原子力安全基盤機構)や既往知見をもとに、これまで沖縄県で痕跡が残っている全ての津波を対象に整理して実行しています。

- 主な計算条件の設定

- 海域潮位は朔望平均満潮位

- 河川水位は朔望平均満潮位と同じ

- 地盤高は地震による地盤沈下を考慮

- 水門等は常時閉鎖の施設等以外は開放状態

| 市町村名 | 津波水位 (m) |

水位1m到達時間 (分) |

|---|---|---|

| 国頭村 | 17.6 | 11 |

| 大宜味村 | 9.4 | 33 |

| 東村 | 21.2 | 11 |

| 今帰仁村 | 8.0 | 21 |

| 本部町 | 8.9 | 18 |

| 名護市 | 20.2 | 12 |

| 恩納村 | 7.1 | 20 |

| 宜野座村 | 12.7 | 16 |

| 金武町 | 12.7 | 17 |

| 読谷村 | 10.2 | 16 |

| 嘉手納町 | 6.0 | 24 |

| 北谷町 | 8.4 | 25 |

| うるま市 | 17.6 | 12 |

| 沖縄市 | 6.1 | 29 |

| 北中城村 | 7.2 | 29 |

| 中城村 | 8.4 | 26 |

| 宜野湾市 | 8.5 | 29 |

| 西原町 | 9.1 | 26 |

| 与那原町 | 7.5 | 27 |

| 南城市 | 15.8 | 11 |

| 八重瀬町 | 19.3 | 11 |

| 糸満市 | 16.1 | 10 |

| 豊見城市 | 8.6 | 22 |

| 那覇市 | 8.4 | 25 |

| 浦添市 | 8.5 | 26 |

| 伊江村 | 9.9 | 12 |

| 伊平屋村 | 13.2 | 14 |

| 伊是名村 | 11.3 | 16 |

| 渡嘉敷村 | 15.0 | 14 |

| 座間味村 | 15.2 | 13 |

| 渡名喜村 | 9.5 | 6 |

| 粟国村 | 8.1 | 4 |

| 久米島町 | 18.1 | 2 |

| 北大東村 | 8.7 | 15 |

| 南大東村 | 8.7 | 14 |

| 市町村名 | 津波水位 (m) |

水位1m到達時間 (分) |

|---|---|---|

| 宮古島市 | 26.2 | 14 |

| 多良間村 | 21.8 | 2 |

| 石垣市 | 28.8 | 1 |

| 竹富町 | 34.1 | 5 |

| 与那国町 | 23.8 | 11 |

| 福砂屋 | カステラ本家 福砂屋ストア |

|---|---|

| |

琉球諸島における過去の地震

琉球列島は、北は種子島から南は与那国島に至る約1100kmの広がりをもつ弧上列島です。

琉球列島の北西側には『沖縄トラフ』、南東側には『琉球海溝』がある。

さらに、琉球諸島の南東側には、フィリピン海プレートの潜り込んでおり、その沈み込みによって大陸側には谷状の『沖縄トラフ』海底地形が存在する。くわえて、周辺で断層運動も確認されている。

おもな大地震活動

下記の表は、琉球諸島周辺の100年間の地震活動を掲載。

一般的に琉球諸島周辺では地震が少ないといった間違った考え方があるが、実際の地震活動から決して地震が少ないとはいえない。

この100年期間中に、琉球諸島の下に沈み込んでいるフィリピン海プレートでは、深さ250㎞までにおよぶ大きい地震活動があり、マグニチュード7以上の地震が5回発生している。

| 西暦(和暦) | 地域(名称) | 規模 | 主な被害 |

|---|---|---|---|

| 1771年4月24日 (明和8) |

八重山諸島 (八重山津波) |

M7.4 | 八重山列島と宮古列島で被害。溺死者約12,000人、家屋流失2,000棟余。 |

| 1909年8月29日 (明治42) |

沖縄島近海 | M6.2 | 死者2人、負傷者13人、家屋全半壊106棟。 |

| 1911年6月15日 (明治44) |

奄美大島近海 | M8.0 | 奄美、沖縄諸島に被害。死者12人、家屋全壊422棟。 |

| 1947年9月27日 (昭和22) |

与那国島近海 | M7.4 | 石垣島、西表島で被害。死者5人。 |

| 1958年3月11日 (昭和33) |

石垣島近海 | M7.2 | 死者2人、負傷者4人。 |

| 1960年5月23日 (昭和35) |

チリ中部 (チリ地震津波) |

M9.5 | 死者3人、負傷者2人、建物全壊28棟。 |

| 1966年3月13日 (昭和41) |

台湾東方沖 | M7.8 | 与那国島で被害。死者2人、家屋全壊1棟。 |

| 2010年2月27日 (平成22) |

沖縄本島近海 | M7.2 | 負傷者2人。 |

2010年2月27日に沖縄本島近海でマグニチュード7.2の地震が発生し、勝蓮城址と玉城址で被害があった。

琉球諸島の大規模地震一覧では、1771年-2010年の間の主な地震被害を示しているが、そのなかでも1771年に発生した『明和地震』による津波高さ50mにも達し、約12000人の命が失われたと記されている。

この情報をみて感じることは、日本の他の地域に比べて、琉球諸島周辺における過去の地震に対する認識が不足していることがわかる。

熊本県でも『2016年 熊本大地震』の発生前には同様な考え方があった。しかし、大規模震災による甚大な人的・経済的損失を受けたことによって、熊本県では耐震設計の考え方を変更することとなった。

沖縄県についても、今後の大地震被災リスクについて正しい評価が求められている。

| カリュオン | ハイブランド : リユースショップ |

|---|---|

| |

- 大地震・防災情報

- 南海トラフ巨大地震《危ない県 安全な県》

- 南海トラフ地震の前兆《予知と地震学》

- 沖縄トラフ:M8クラス巨大地震

- 熊本地震:今後発生する大地震の専門家予測

- 【九州地域】地震予測地図《防災と対策》

- 大地震の備え:非常食・必需品

- 【地震防災】地震対策《災害非常食・防災グッズ》

- 【地震防災】避難必需品ガイド《非常持出し袋》

- 【地震防災】長期保存食(ロングライフ食品)

![災害備蓄品 防災グッズ 長期保存食[地震避難生活]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/04/nankai_EQ_ti1b-150x150.jpg)

![災害備蓄品 防災グッズ 長期保存食[地震避難生活]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/04/bousai_good_ti1-150x150.jpg)

![発生確率 震度[全国地震動予測地図]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/04/jishin_japan_ti1-150x150.jpg)