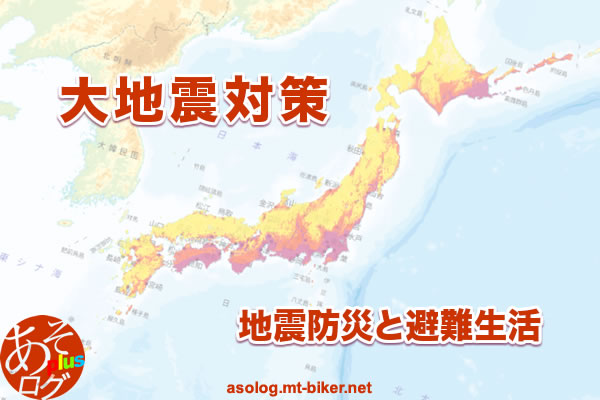

日本海溝・千島海溝沿いで発生が予測される巨大地震とは、北海道の南方向の海底、三陸地方の東方向の海底で発生する『日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震』を指している。

また、研究機関・自治体・メディアでは『北海道・三陸沖後発地震』とも呼ばれるようになっている。

より正確な発生地域を説明すると、房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝と千島海溝の地殻の境界等を震源とする地震です。

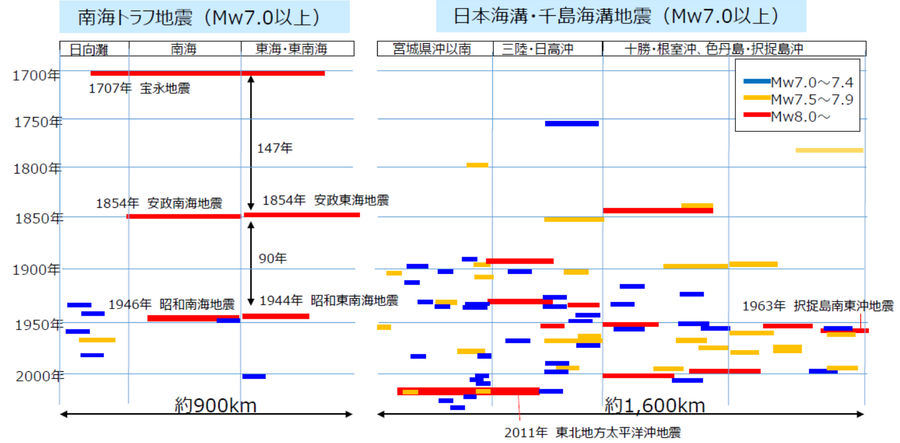

日本海溝および千島海溝沿いの領域では、プレート境界での地震、地殻内や沈み込むプレート内での地震等、マグニチュード7~9の大小さまざまな規模の地震が多数発生しており、過去には幾度となく大きな被害を及ぼしてきました。

- 日本海溝・千島海溝沿いの地震

- 巨大地震で想定される震度分布

- 巨大地震で想定される津波の高さ

- 防災避難対策が必要な危ない地域

- 大地震の震源地は日本海溝と千島海溝

- 過去に何度も巨大津波を起こす地震が発生

- 千島海溝では巨大地震の要因となる歪みを確認

- 前回の巨大地震発生は約400年前

- 予測による最大死者数は約数十万人

- 大地震に備える : 被災対策

| Apple | iPhone 16e SIMフリー❗️Amazonポイント付与⭐️ |

|---|---|

| |

日本海溝・千島海溝沿いの地震

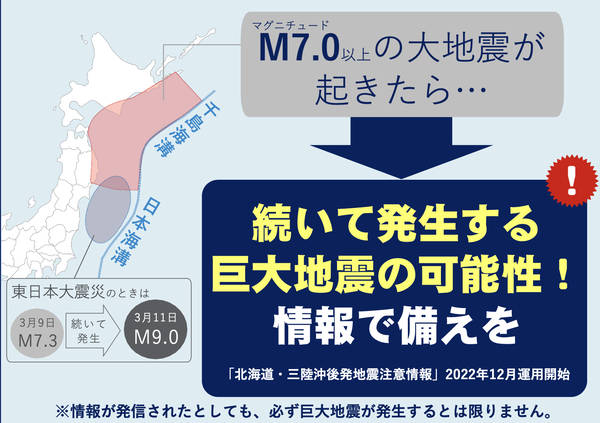

日本海溝・千島海溝沿いの領域で規模の大きな地震が発生すると、その地震の影響を受けて新たな大規模地震が発生する可能性が相対的に高まると考えられています。

先発地震・後発地震

先に発生した地震を『先発地震』、引き続いて発生する地震を『後発地震』と呼ばれている。

過去には、後発地震が要因となって巨大津波により甚大な被害が発生しました。

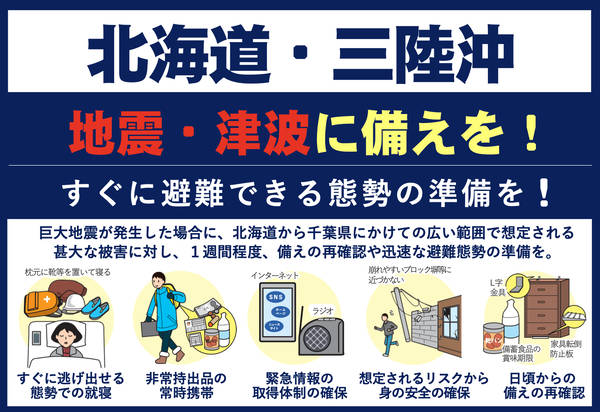

事前に発生が予想できる先発地震から被害・死傷者を少しでも軽減するため、巨大地震の発生可能性が高まっている場合に注意を促す『北海道・三陸沖後発地震注意情報』を気象庁と内閣府が発信し、1週間程度の「防災対応のよびかけ」が行われます。

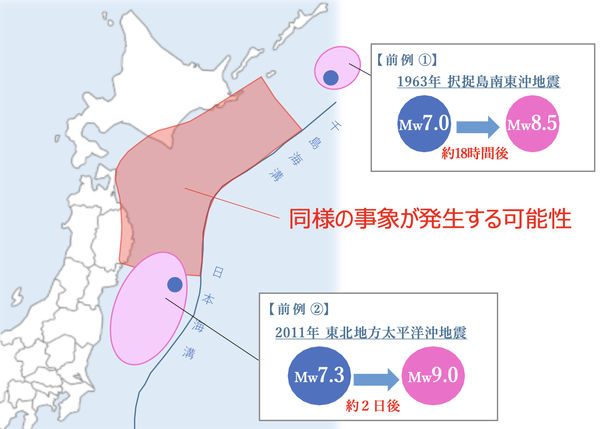

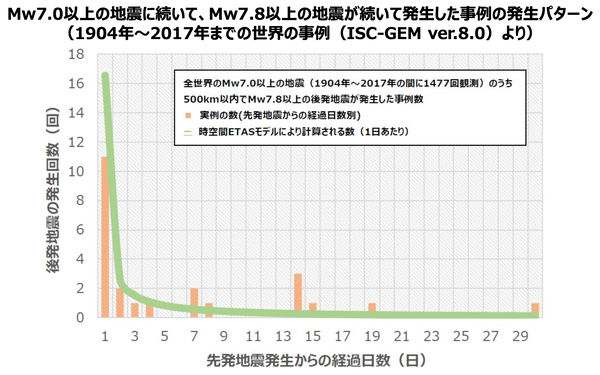

後発地震が発生した事例(海外・国内をふくむ全て)

過去100年程度の間(1904年~2017年)に世界中で発生したMw7.0以上の地震は1477事例であり、そのうち地震発生後7日以内にMw8クラス以上(Mw7.8以上)の地震が発生したのは17事例。

世界の事例を踏まえると、Mw7.0以上の地震発生後7日以内にMw8クラス以上の後発地震が発生する確率は、100回に1回程度(17事例/1477事例)

| クラシックチェス | ジュエリー : ブランド公式ショップ |

|---|---|

| |

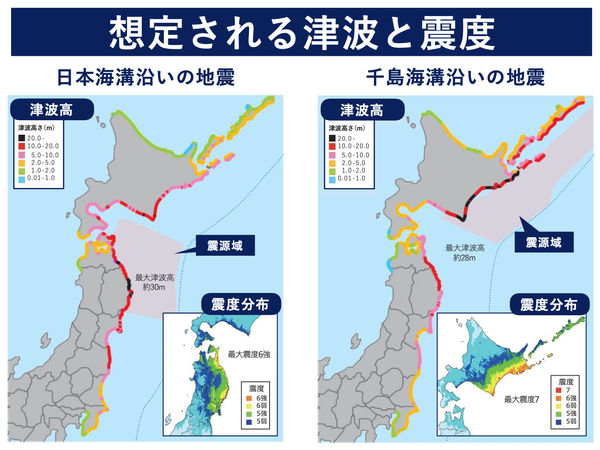

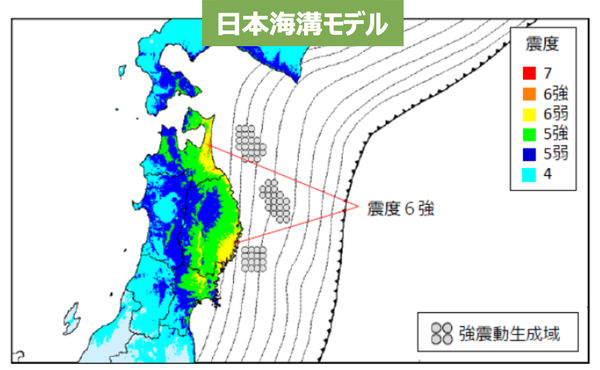

巨大地震で想定される震度分布

- 災害リスク:地震震度

- 北海道から宮城県の太平洋側の広い範囲で震度6弱以上の強い揺れ

- 北海道厚岸町付近で震度7、北海道襟裳岬から東側の沿岸部では震度6強(千島海溝モデル)

- 青森県太平洋沿岸部や岩手県南部の一部で震度6強(日本海溝モデル)

| Apple | Apple Watch 新品❗️Amazonポイント付与⭐️ |

|---|---|

| |

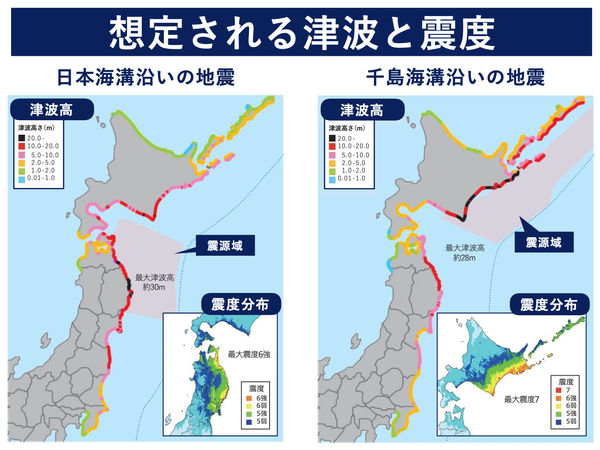

巨大地震で想定される津波の高さ

- 災害リスク:大津波

- 北海道から千葉県までの広い範囲(太平洋側、及びオホーツク海沿岸の一部)で高さ3m以上の津波が到達

- 千島海溝モデルでは、北海道東部の太平洋沿岸で特に津波が高く、えりも町沿岸で最大約28mの津波

- 日本海溝モデルでは、三陸沿岸で特に津波が高く、宮古市の海岸沿いでは、高い所で30m近い津波

| La Briller | スマート機器専用 : 本革専門店 |

|---|---|

| |

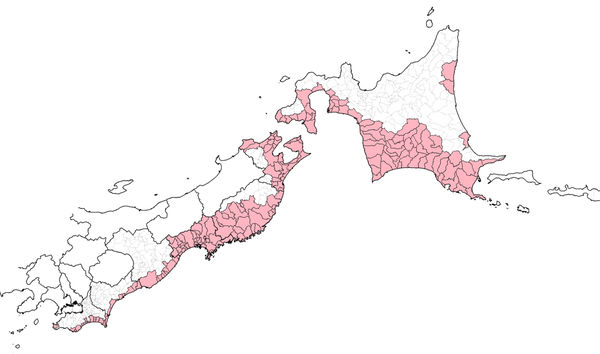

防災避難対策が必要な危ない地域

・内閣府のモデル検討会で推計した日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による震度分布及び津波高において、震度6弱以上の揺れ又は津波高3m以上の津波が想定される地域を基本とする

・その他の地域についても、各道県・市町村において地震防災対策の一体性から防災対応をとるべきと考える地域については、防災対応を検討すべき

| 北海道 (63 市町村) |

足寄町、厚岸町、厚真町、網走市、池田町、浦河町、浦幌町、枝幸町、えりも町、雄武町、長万部町、音更町、帯広市、上士幌町、木古内町、釧路市、釧路町、様似町、更別村、鹿追町、鹿部町、標茶町、標津町、士幌町、清水町、白老町、白糠町、知内町、新得町、新ひだか町、壮瞥町、大樹町、伊達市、鶴居村、弟子屈町、洞爺湖町、苫小牧市、豊浦町、豊頃町、中札内村、中標津町、七飯町、新冠町、根室市、登別市、函館市、浜中町、日高町、平取町、広尾町、福島町、別海町、北斗市、本別町、幕別町、松前町、むかわ町、室蘭市、芽室町、森町、八雲町、羅臼町、陸別町 |

|---|---|

| 青森県 (28市町村) |

青森市、鰺ヶ沢町、今別町、おいらせ町、大間町、風間浦村、五所川原市、五戸町、佐井村、七戸町、外ヶ浜町、つがる市、東北町、十和田市、中泊町、南部町、野辺地町、階上町、八戸市、東通村、平内町、深浦町、三沢市、むつ市、横浜町、蓬田村、六戸町、六ヶ所村 |

| 岩手県 (23市町村) |

一関市、岩泉町、奥州市、大槌町、大船渡市、金ケ崎町、釜石市、北上市、久慈市、紫波町、住田町、田野畑村、遠野市、野田村、花巻市、平泉町、洋野町、普代村、宮古市、盛岡市、矢巾町、山田町、陸前高田市 |

| 宮城県 (全域35市町村) |

石巻市、岩沼市、大河原町、大崎市、大郷町、大衡村、女川町、角田市、加美町、川崎町、栗原市、気仙沼市、蔵王町、塩竈市、色麻町、七ヶ宿町、七ヶ浜町、柴田町、白石市、仙台市、大和町、多賀城市、富谷市、登米市、名取市、東松島市、松島町、丸森町、美里町、南三陸町、村田町、山元町、利府町、涌谷町、亘理町 |

| 福島県 (10市町村) |

いわき市、大熊町、新地町、相馬市、富岡町、浪江町、楢葉町、広野町、双葉町、南相馬市 |

| 茨城県 (9市町村) |

大洗町、鹿嶋市、神栖市、北茨城市、高萩市、東海村、日立市、ひたちなか市、鉾田市 |

| 千葉県 (14市町村) |

旭市、いすみ市、一宮町、大網白里市、御宿町、勝浦市、九十九里町、山武市、白子町、匝瑳市、館山市、銚子市、長生村、横芝光町 |

| 松屋フーズ | 牛めし・豚めし・牛飯バーガー・カレー |

|---|---|

| |

大地震の震源地は千島海溝と日本海溝

北海道沖・三陸沖地震は『海溝型地震』

地震の発生は、陸側プレート(板状の岩盤)の下に海底プレートが沈み込み、プレートに蓄積されたひずみが解消されるときに地震が発生。

その発生場所により『海溝型地震』と『活断層型地震』に大きく分けられる。

北海道沖・三陸沖で発生する地震は『海溝型地震』となるため、起きた地震が大規模になれば、地震発生後に大津波が襲来する可能性が非常に高い。

連動地震でM9クラス巨大地震に

千島海溝巨大地震でもっとも警戒しないといけないのが、根室半島沖地震と十勝沖地震が連動すること。

運悪くこの状況が重なってしまうと、マグニチュード9クラスの巨大地震になる可能性が高いとする予測データがあがっている。

なお、最悪の想定では震源地のマグニチュードは『M9.3』と予想されており、北海道の南東部の多くで激震となる『震度7』を観測すると想定されている。

広範囲な海底震源地域

『北海道沖・三陸沖 海溝巨大地震』の周期的な発生が指摘される海底震源地域は、かなり広範囲と想定されている。

- 想定震源地域

- 千島海溝沿いの震源域は、根室沖〜襟裳岬。

- 日本海溝沿いの震源地は、下北半島沖〜三陸沖中部。

日本海溝の震源地域については、東北地方太平洋沖地震の震源域(陸中〜常磐沖)の中間部分にあたる下北〜陸中沖で、日本海溝北端部となる。

対象震源地域の詳細な予想震源地をさぐるため、北海道根室市から宮城県気仙沼市までの計11地点における、過去3,500年間の津波痕跡データを分析。

これによって北海道〜東北地方の太平洋沖で巨大津波を発生させる可能性がある地震は、3つの震源域に分類されている。

また、千島海溝沿いや東北地方太平洋沖の震源域については、下北〜陸中沖まで拡大する可能性も考慮に入れている。

なお、下北〜陸中沖の大規模地震については、前回の発生からすでに800〜900年が経過しており、今後もっとも地震発生率が高いと予測もあがっている。

| Apple | iPad Air 新品❗️Amazonポイント付与⭐️ |

|---|---|

| |

過去に何度も巨大津波を起こす地震が発生

古来より、日本海溝・千島海溝周辺で発生していた地震の規模『モーメントマグニチュード(Mw)』はM7〜M9級と大規模クラス。

また、揺れが小さくても大きな津波を発生させる『津波地震』もあり、過去には多種多様の地震が発生しており、幾度となく大きい被害をおよぼしていました。

おもな過去の地震名称をあげると、2011年の『東北地方太平洋沖地震』や、1896年の『明治三陸地震』、869年の『貞観地震』といった、巨大な津波を伴う大地震が繰り返して発生している。

千島海溝:大規模地震の年表

以下は過去に発生し明確な被害があった『千島海溝大地震』の年表。

| 発生年数 | 地震名称 |

|---|---|

| 1843年 | 天保十勝沖地震 |

| 1894年 | 十勝沖地震 |

| 1915年 | 十勝沖地震 |

| 1952年 | 十勝沖地震 |

| 1968年 | 十勝沖地震 |

| 1973年 | 根室半島沖地震 |

| 1993年 | 釧路沖地震 |

| 1994年 | 北海道東方沖地震 |

| 2000年 | 根室半島沖地震 |

| 2003年 | 十勝沖地震 |

| 2004年 | 根室半島沖地震 |

| 2008年 | 十勝沖地震 |

千島海溝では約300~400年周期で超巨大地震が発生。

津波堆積物調査では、17世紀ごろに『2011 東日本大震災』同等の大規模津波襲来による津波堆積物が発見されており、17世紀から約300年以上経っている21世紀現在で、巨大地震が発生する可能性があると気象庁が発表している。

三陸沖:大規模地震の年表

以下は過去に発生し明確な被害があった『三陸沖大地震』の年表。

| 発生年数 | 地震名称 |

|---|---|

| 869年 | 貞観地震 |

| 1611年 | 慶長三陸地震 |

| 1677年 | 延宝八戸沖地震 |

| 1763年 | 宝暦八戸沖地震 |

| 1793年 | 寛政地震 |

| 1856年 | 安政八戸沖地震 |

| 1896年 | 明治三陸地震 |

| 1933年 | 昭和三陸地震 |

| 1968年 | 十勝沖地震 |

| 2011年 | 東北地方太平洋沖地震 |

これらの海底プレートではM9規模の超巨大地震が3,000年前、紀元前後、12〜13世紀のおよそ1,000〜1,200年間隔で発生していると地質調査で判明している。

東北地方太平洋沖地震は想定超えのM9.0

近年発生した三陸沖大地震といえば、2011年に起きた『東北地方太平洋沖地震』が記憶に新しい。

このページで取扱っている今後発生する巨大地震『日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震』は、この『東北地方太平洋沖地震』が発生した地域から北側の広い範囲で起きると想定されている。

| キハチ | スイーツ・フーズ・ドリンク : メーカー公式ストア |

|---|---|

| |

千島海溝では巨大地震の要因となる歪みを確認

海溝型地震をきっかけとする巨大地震と大津波の発生が想定されている北海道沖の千島海溝では、2019年から2024年まで当該地域海底の地殻変動観測を実施。

その結果、地震発生想定地域となる海側と陸側のプレートが非常に強くくっつく部分が見つかっており、地震発生の原因となる『ひずみ』をため続けていることが確認された。

プレート歪みは30メートル超か?

地震を引き起こすプレート歪みの観測データは以下の通り。

- 海側のプレートでは、観測点が年間およそ8センチ陸側へ移動。

- 陸側プレートのうち、海側のプレートが沈み込み始めている場所に置いた観測点も年間およそ8センチ陸側に移動。

この結果は、陸側プレートと海側プレートが沈み込み始めている場所で、両方のプレートが強く『固着』している場所があり、地震の原因となる『ひずみ』を溜めていることになる。

17世紀の巨大地震以降、年間8センチ程度の『固着』が続いていると仮定した場合、巨大地震でプレートがずれ動いた量(25メートル)と同じ程度の『ひずみ』をためている予測。

前回の千島海溝沿い巨大地震発生は17世紀頃で、地震後に大津波が押し寄せたと考えられている。

まじかに迫る千島海溝巨大地震

この観測結果が衝撃的なのが、発見された『歪み』の蓄積が、すでにマグニチュード9クラスの巨大地震を引き起こしうる程度まで進んでいる可能性があることだ。

政府の地震調査委員会では、30年以内にマグニチュード8.8以上の巨大地震の発生する確率を『7%から40%』としており、発生の可能性は高い。

このような状況にあることから、大地震に発生に対処するため、当該地域住民には揺れや津波への備えを確認するよう訴えている。

将来の地震発生の可能性

| 地震の規模 | M8.8程度以上 |

|---|---|

| 地震発生確率 | 30年以内に、7%~40% |

| 地震後経過率 | 1.02-1.20 |

| 平均活動間隔 | 約340~380年 |

| 過去発生時期 | 17世紀 |

| ロイズ | ロイズ楽天市場店 : メーカー公式ショップ |

|---|---|

| |

前回の巨大地震発生は約400年前

北海道から岩手県の太平洋沿岸地域では、巨大津波によってできた津波堆積物が発見されており、巨大地震の周期を予測する貴重な情報となっています。

近年、主要メディアを含めて注意喚起されている『南海トラフ地震』については、過去1300年間にわたる歴史資料があるのに対して、『日本海溝・千島海溝沿い地震』は歴史資料が限られている現状があります。

『日本海溝・千島海溝地震』で発生周期的な指標となる869年貞観地震を除くと、震源域・波源域が推定できる地震は、日本海溝沿いでは約400年前まで。さらに、千島海溝沿いになると約200年前までの資料しかない現状。

また、これらの推定された震源域等は、図(日本海溝・千島海溝周辺の主な地震)から分かるとおり、近年の地震を除いては明確でないものがほとんどで、いつ大津波を起こす巨大地震が発生するか予測が立てにくい状況です。

現在わかっているのは、17世紀に襲ったとされる津波から約400年経過している考えると、再び巨大クラス津波発生までの時間的な余裕は少ない状況にあること。

17世紀発生の巨大地震

北海道東部では、津波によって海岸・海底から打ち上げられた津波堆積物が、海岸から離れた湿原の土中や海食崖の上部などで確認されています。

17世紀ごろに発生した津波堆積物の解析によると、1952年に起きた『十勝沖地震』をはるかに超える規模の津波が発生しており、現在の海岸線から約1〜4kmほど内陸まで津波が到達したと推定されています。

ただ、正確な発生年までの解明ができず、既存の知見から1611年から1637年の間に発生したと推測している。

続けて過去の津波を詳細に研究していくと、巨大津波を発生させた地震の傾向が判明する。

それは、海溝寄りの領域をふくめて破壊する『2011年 東北地方太平洋沖地震』同様の特徴を持っており、その規模は『Mw8.8』に達する地震であった可能性がある。

過去6500年間に最多で18回の大地震

さらに判明したのは、17世紀と推定された巨大地震をふくめ、過去6500年の間に最多で18回の地震が発生した可能性が見えてきました。

ただ、津波堆積物の内容のほか、内陸に打ち上げられた分布を調査したところ、地域によって差異があるため、全ての地震が17世紀発生の巨大地震と同様の震源域・規模であるとは限らないとしている。

ただ、遠い過去に北海道東部へ巨大津波が繰り返し来襲した事実は地層に残っているのは確か。

地層の調査結果により、個々の地震の発生間隔は約100~800年とばらつきがあるが、平均発生間隔は約330~590年と、様々な推定結果があがっている。

なお、千島海溝プレートでの大規模海底地震が発生する周期は、過去に津波が押し寄せた北海道厚岸郡(あっけしぐん)の調査結果を参考にすると、平均発生間隔は約340~380年と推定する。

| KOUBO | 低糖質クロワッサン(個包装・長期保存) |

|---|---|

| |

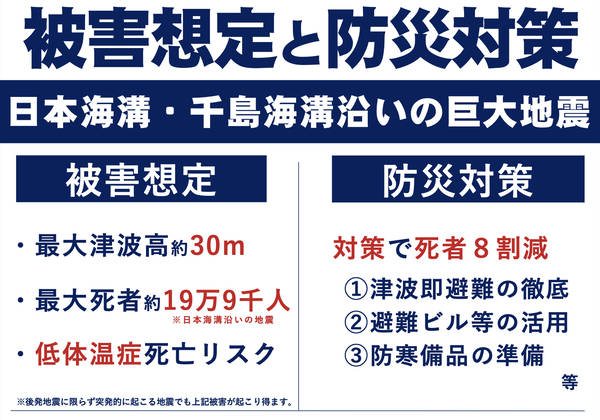

予測による最大死者数は約数十万人

国では、東日本大震災の教訓にしており、これまで過去に発生が確認されている地震の情報と、最新の科学的知見にもとずいた最大クラスの地震・津波を想定。

これからも起こりうる日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害をシミュレートしています。

- 想定される被害

- 死者数や低体温症要対処者数などの人的被害、全壊棟数などの建物被害、生産・サービスの低下による影響などの経済的被害を推計

- 日本海溝モデルでは、最大約19万9千人の死者が発生し、低体温症要対処者数も約4万2千人に及ぶと推計

- 千島海溝モデルでは、最大約10万人の死者が発生し、低体温症要対処者数は約2万2千人に及ぶと推計

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による被害想定

| 推計項目 | 日本海溝地震 | 千島海溝地震 |

|---|---|---|

| 死者数 (冬・深夜) |

約199,000人 | 約100,000人 |

| 低体温症要対処者数 (冬・深夜) |

約42,000人 | 約22,000人 |

| 全壊棟数 (冬・夕方) |

約220,000棟 | 約84,000棟 |

| 経済的被害額 (冬・夕方) |

約31兆 | 約17兆円 |

ただし、早期避難などの防災対策をシッカリとすることで、被害を減らすことは可能とされている。

| サンコー | 食洗機『ラクア』シリーズ |

|---|---|

| |

大地震に備える : 被災対策

![とっさの大地震防災 緊急避難用品 何を入れる[非常持出し袋]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2021/05/bousai_good_ti1.jpg)

地震は、ある日に突然起こり予測は直前にしかできません。そのため、前もって避難必需品を準備しておかないと、被災後に不自由な避難生活をしいられます。さらに、大規模な地震発生後は救援の手が届くまで日数がかかり、最低でも数日間は自力ですごせる食料・飲料水などのストックが必要です。

とくに家族がいるばあい、人数分の水・食料が必要になるため、日頃から短期保存食(ローリングストック)と長期保存食を食生活に取り入れて準備しましょう。

- 大地震の備え:非常食・必需品

- 【地震防災】地震対策《災害非常食・防災グッズ》

- 【地震防災】避難必需品ガイド《非常持出し袋》

- 【地震防災】長期保存食(ロングライフ食品)

![災害備蓄品 防災グッズ 長期保存食[地震避難生活]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/04/nankai_EQ_ti1b-150x150.jpg)

![災害備蓄品 防災グッズ 長期保存食[地震避難生活]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/04/bousai_good_ti1-150x150.jpg)

![発生確率 震度[全国地震動予測地図]](https://suigen.asobiing.com/wp-content/uploads/2023/04/jishin_japan_ti1-150x150.jpg)